可児市・美濃加茂市・加茂郡で

お葬式をお手伝いさせていただいている

🌳のうひ葬祭がお届けする

葬儀の豆知識。

今回のテーマは

【保存版】

焼香の作法と宗派の違い

岐阜・美濃加茂で

葬儀に参列する前に

です😊✨

目次

1.【はじめに】

「焼香」は故人への最後のご挨拶

2. 焼香の基本作法をマスターするために

3.宗派によって違う

「焼香の回数と作法」

4. 焼香でよくある質問Q&A

1.【はじめに】

「焼香」は故人への

最後のご挨拶

お葬式に参列するとき、

多くの人が少し緊張する場面――

それが「焼香(しょうこう)」のとき

ではないでしょうか。

😑「何回すればいいの?」

😐「香をどう持てばいいの?」

と迷う方も少なくありません。

実は焼香は、

香りを通して故人に祈りと感謝を伝える

大切な儀式です☝️

もともと、

古代インドの風習が仏教に取り入れられ、

日本でも長く受け継がれてきました。

香の煙が天へと昇るように、

心を落ち着かせ、

故人を想う気持ちを静かに届ける――

そんな意味が込められています。

形や作法は宗派によって少しずつ異なりますが、

共通しているのは

「心をこめて手を合わせる」

ということ。

たとえ細かな手順を間違えても、

大切なのは故人を想う心です😌💕

このブログでは、

・焼香の基本的な流れ

・宗派ごとの回数や作法の違い

・よくある疑問(順番・数珠・マスクなど)

を、岐阜・美濃加茂地域の風習にも触れながら

分かりやすくご紹介します。

「参列前に知っておいてよかった」

と感じていただけるよう、

ひとつひとつ丁寧に解説していきますね。

2.焼香の基本作法を

マスターするために

焼香の作法には、

「立礼(りつれい)」と

「座礼(ざれい)」の2つの形があります。

地域や式場の形式によって異なりますが、

岐阜・美濃加茂地域の葬儀では、

多くの場合「立礼焼香」が一般的です💁

ここでは、立礼の場合の流れを中心に、

誰でも安心して行える

基本マナーをご紹介します。

🔹焼香の基本の流れ(立礼の場合)

①順番を待つ

席で静かに待ち、前の方が戻られてから

ゆっくりと進みます。

焦らず、姿勢を正して

一歩ずつ進むことが大切です。

②遺族へ一礼する

焼香台の手前で、

喪主や遺族の方に軽く一礼します。

目線を合わせる必要はなく、

自然な角度で心を込めて。

③祭壇に向かって一礼する

次に祭壇に向かって深く一礼し、

心の中で「安らかに」などと

故人に語りかけます。

④香をつまみ、焼香する

右手の親指・人差し指・中指の

3本で少量の香をつまみます。

宗派によっては

額に押しいただく場合もあります。

(※次ブロックで詳しく解説)

香炉に静かに落とし、

煙を見つめながら

祈りの気持ちを込めましょう。

⑤合掌する

胸の前で両手を合わせ、

目を閉じて故人を想います。

このとき、

数珠は左手に掛けたまま

両手で包むように合掌します。

⑥祭壇に一礼して下がる

もう一度祭壇に軽く一礼し、遺族へも一礼。

後ろを向くときは焦らず、

静かに席へ戻ります。

🔸座礼焼香の場合

座席の前に香炉が置かれる法要などでは、

座ったまま焼香する場合もあります。

立ち上がらず、

上体だけを前に向けて焼香します。

この際も「静かに・丁寧に」を

心がけることが大切です。

✅ポイント:マナーよりも

「落ち着いた所作」を

焼香の手順は難しくありませんが、

最も大切なのは

「慌てずに、心をこめること」

仏教では、

「香は心を清めるもの」とされます。

作法を覚えるのはもちろんですが、

香の香りを感じながら

故人を想う時間を大切にしましょう。

3.宗派によって違う

「焼香の回数と作法」

葬儀の場で「焼香(しょうこう)」に臨む際、

多くの方が「何回焼香すればいいの?」

「香を額まで持ち上げていいの?」と

迷われることがあります。

実は、焼香の回数・所作

(香を額に掲げる“おしいただく”かどうか)

には、宗派ごとに違いがあります☝️

ここでは、代表的な仏教の宗派を例に、

回数と作法の違いをわかりやすく解説します。

🔍宗派ごとの

焼香回数・所作のポイント

以下はあくまで

「一般的によく言われる例」です。

地域・寺院・式場の進行によって

多少異なる場合もあります。

あまり細かく悩みすぎず、

心を込めてお参りすることが大切です。

| 宗派 | 焼香の回数(目安) | 香を額に掲げる(おしいただく)所作 | 補足ポイント |

|---|---|---|---|

| 浄土真宗(本願寺派) | 1回 | 「おしいただかない」ことが基本 | 抹香をそのまま香炉にくべる。 |

| 浄土真宗(大谷派) | 2回 | おしいただかない | 2回行う例が多く、1回で済む場合もあります。 |

| 真言宗 | 3回 | おしいただくことが一般的 | 「三宝(仏・法・僧)」「身・口・意(三つの行)を清める」など3の数字に意味をもたせる教義も。 |

| 曹洞宗 | 2回 | 1回目はおしいただき、2回目はそのままくべるケースが多い | 1回のときもありますが、2回を基本とする寺院も。 |

| 天台宗 | 1回~3回 | おしいただくことが多い | 回数の厳格な定めが少なく、案内によって1回にされることも。 |

| 日蓮宗 | 1回または3回 | おしいただく所作あり/無い所もあり | 導師と参列者で回数を変えるケースがあります。 |

| 臨済宗 | 1回 | 額に掲げる所作は決まっておらず、省略されることも多い | 1回が基本。地域や寺院により2回以上もあります。 |

| 浄土宗 | 回数に厳格な定めなし(一般的に1~3回) | 掲げてもよいし、そのまま香炉にくべてもよい(寺院・地域により異なる) | 回数よりも心を込めて行うことが大切とされます。 |

❓「回数が分からない」「案内では1回で」

そういうときは?

枠にとらわれすぎず、

「1回でも3回でも、心を込めて」

という気持ちが重要です。

会場で「焼香1回でお願いいたします」と

案内されることもあります💁♀️

その場合はその指示に従いましょう。

自分の信仰されている宗派が

分かる場合はその作法で良いですが、

分からなければ「1回または3回」が無難

という見方もあります。

「おしいただく(額まで香を掲げる)」所作も

宗派により異なります。

迷う場合は、

周りの参列者の動きにあわせると安心です。

💠岐阜・美濃加茂で参列する際のワンポイント

岐阜・美濃加茂地域でも、

宗派の伝統だけでなく、

式場や遺族の意向、参列者の多さによって

「焼香1回で」という流れに

なることもあります。

そのため、参列前に

🙋♂️「何回ですか?」と

軽く確認できると安心です。

たとえば、

喪主への挨拶時や受付時に係の方に

一言「焼香は何回でしょうか?」と

伺うのもマナーの一つです。

また、

数珠を左手に掛けて焼香台へ進むなど、

基本作法を押さえておくだけでも

落ち着いて行えます。

回数・所作の違いはあれど、

共通しているのは

「故人を想い、静かに手を合わせる」

という心づかいです😊

4.焼香でよくある質問Q&A

🔷Q1. 焼香の順番を間違えたら

どうすればいい?

会場で「ご家族→親族→ご参列者」と

順番が案内されることが多いですが、

もし順番を少し外してしまっても大丈夫です。

大切なのは心をこめて静かに手を合わせること。

焦らず、落ち着いて進み、

遺族の方や係の方に一礼してから

席へ戻れば安心です。

実際、参列者向けガイドでも

「迷ったら前の人の動きを見て進めばOK」

と案内されているケースがよくあります🙆♀️

🔷Q2. 焼香のとき深くお辞儀する必要は?

立礼焼香(立ったままの焼香)では、

香炉の横まで進んだら遺族の方・祭壇への

軽いお辞儀で十分です。

深く長く頭を下げる必要はありません。

合掌を含めた所作が

一連の「敬意」の表れとなるため、

姿勢を整えてゆっくりと行えば丁寧に見えます。

会場の案内に

「立ち上がって、香炉前までお進みください」

と書いてあることもあります🪧🖊

🔷Q3. 香をつまんだとき、

香炉に落としてしまったら?

万が一、香を多くつまんでしまって

落ちてしまったり、

手が震えて落ちそうになっても、

慌てずにゆっくり一度合掌してから

席へ戻りましょう。

葬儀では「心を落ち着けて行う」ことが

最重要です☝️

作法に完璧を求めすぎず、

「故人を想う気持ち」が伝われば

問題ありません。

香の量や落とし方については

「少なめにつまんで静かにくべる」

ことが一般的とされています。

🔷Q4. 焼香時にマスクは外すべき?

最近では感染対策のため

マスクを着用しての参列が

当たり前となっています😷

焼香の場面でも、式場側から

「マスクを着けたままで構いません」との

アナウンスがある場合もあります。

もし指定がなければそのまま着用し、

香炉の前で軽くお辞儀し、

香をくべて合掌すれば大丈夫です。

マスクを外すかどうかで悩むよりも、

落ち着いた所作を心がけましょう。

🟦Q5. 数珠(じゅず)を忘れた場合は

どうする?

数珠は仏式葬儀で

心を整えるためのツールですが、

参列者として必ず持参しなければならない

わけではありません。

忘れても、

両手を胸の前で合わせて合掌することで

十分に敬意が示せます。

もし自分の宗派・数珠の使い方が

分からなければ、

式場の係の方に一声かけて

「どのように進めたら良いか?」

をたずねると安心です😌

式場の案内パンフレット等で

数珠について触れていることもありますので、

参考にするのもよいでしょう。

5.のうひ葬祭の

サポート体制と

焼香マナーの

安心ポイント

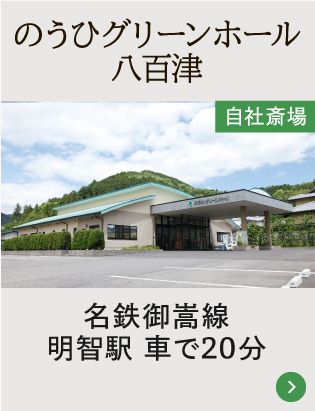

岐阜県美濃加茂市・可児市・加茂郡八百津町を

主なエリアとして葬儀を行うなかで、

😑「焼香の作法ってどうすればいいのだろう?」

と参列前に不安を抱える方は少なくありません。

そんなときに頼りにしていただきたいのが、

地域に根ざした 葬儀社である

🌳株式会社濃飛葬祭 です。

式場にいらっしゃる参列者の方が

迷わないように、受付・式場内での

案内を丁寧に行っています。

例えば「焼香は ● 回です」

「こちらにお進みください」

と掲示・誘導をすることで、

初めて参列する方にも

安心していただけるよう配慮されています。

ここでは、

参列前に覚えておきたい

「安心ポイント」を3つご紹介します💁♀️

安心ポイント1

式場の案内に従えば迷わない

入口の掲示や誘導スタッフの指示に

「焼香回数」「参列場所」が

含まれているケースが多く、

それに従うだけで

参列の流れがスムーズになります。

細かい作法を完璧にしようと緊張するより、

のうひ葬祭スタッフからの「案内に従って進む」

ことで落ち着いて参加できます。

安心ポイント2

数珠・服装・姿勢、とりあえず

これだけ守れば大丈夫

焼香の回数や香のつまみ方で迷っても、

「左手に数珠を掛け、胸の前で合掌する」

という基本姿勢を守れば、

参列マナーとして十分です🙆

地域の慣習では、形にこだわるよりも

「心を込めること」が大切とする方が多く、

形式にこだわりすぎて慌ててしまうよりも、

落ち着いた所作であると

感じ良く映ります。

安心ポイント3

不安なときは式場スタッフへ

相談できる環境

株式会社濃飛葬祭では、

参列に慣れていない方も、

「焼香は何回ですか?」

「どう進めばよいでしょうか?」と、

気軽に受付や案内スタッフにひと声かけ、

安心して参列できる環境があります。

式当日は

😖「焼香は何回? 香をどうする?」

と少し迷っても、

このようなサポート体制が

整っていれば大丈夫です。

案内に従いながら、心を込めて参列することで、

故人への想いが自然と伝わる時間になります。

6.【まとめ】

“心をこめる”ことが

一番のマナー

今回の記事

「【保存版】焼香の作法と宗派の違い

岐阜・美濃加茂で葬儀に参列する前に」

を通して、参列を控える皆さまに向けて、

以下のポイントをお伝えしました。

✅焼香とは、香を手向けて故人を偲び、

心を落ち着けて参列するための

儀式であること。

✅基本の作法(立礼・座礼の場合)、

香をつまむ・合掌する流れ、

数珠を左手に掛けて進むなどのポイント。

✅宗派ごとに回数・所作が異なること

(例:1回・2回・3回など)

だからこそ会場の案内に従うことが

現代の参列マナーとして有効なこと。

✅よくある疑問

(順番を間違えたら?香を落としたら?

マスクは?数珠を忘れたら?)

に対する回答。

✅地元・岐阜県美濃加茂市・可児市・

加茂郡八百津町を中心に活動する

株式会社濃飛葬祭 のサポート体制

(案内・式場・スタッフ)を通じて、

安心して参列し、

焼香に臨める環境が整っていること。

そして、何よりお伝えしたいのは、

“形式”よりも“想い”が大切ということです。

回数や所作を完璧にしようと意識しすぎて、

気持ちがそぞろになってしまっては

本末転倒です。

会場で「焼香は1回です」

「この列どうぞ」と案内されたら、

その指示に従い、数珠を左手に掛け、

胸の前で合掌し、静かに香を手向ける。

その静かな所作の中に、

あなたの故人への想いが込められています。

参列前に「何回?どう進む?」と

迷う気持ちが少しでもあれば、

事前に式場スタッフへ確認するのも

ひとつの賢い選択です☝️

式当日は、案内に従いながら、

ゆったりと、丁寧に、

そして心をこめて参列しましょう。

そうすることで、

故人の旅立ちの時間が、

残されたご家族・参列者・

そして故人自身にとって、

温かく、安らかなものとなるはずです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

参列にあたって少しでも

安心して臨んでいただければ幸いです。